ここでは、有田焼の生産方法について、成形から完成に至るまでのプロセスを簡単に説明させていただきます。やきものづくりに至る最初の段階として、採石・製土・土こねという前作業があります。

- 採石:陶石を砕いて、等級ごとにえり分けます。

- 製土:石をクラッシャーで砕き、スタンパーで粉にして、水を加えて土にします。

- 土こね:土をこねて、むらをなくします。よくこねることで割れや歪みを防止します。

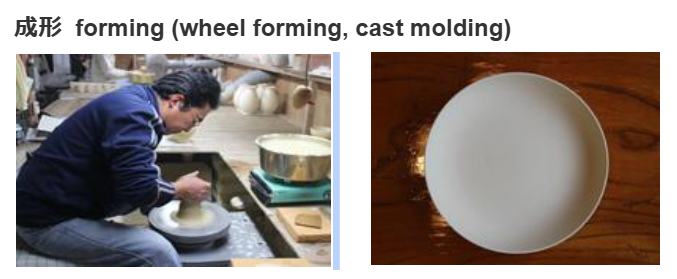

成形

| 陶土で形を作る工程です。大きく分けて、ろくろ成形と鋳込み成形の2種類があります。 |

素焼き

| 成形し乾燥させた素地をおよそ900度の低い温度で焼きます。これによって、本焼成の際に収縮率が大きくなって割れるのを防いだり、絵付けがしやすくなります。 |

下絵付け(線書き)

| 「呉須」という、焼くと藍色に発色する絵の具で絵付けをします。文様の線を描くことを「線書き」、線の中を塗ることを「濃み(だみ)」と言います。 |

下絵付け(濃み)

| 昔、下絵付けは主に男性の、濃み(だみ)は女性の役割として、作業が進められていました。 |

施釉

| 「釉薬」をかけます。「釉薬」は白っぽい液体なので、呉須で描いた下絵はいったん見えなくなりますが、焼くと透明のガラス質になるので、肌につやが出て文様が浮かび上がります。また、水を通さなくなり、汚れにくくなります。 |

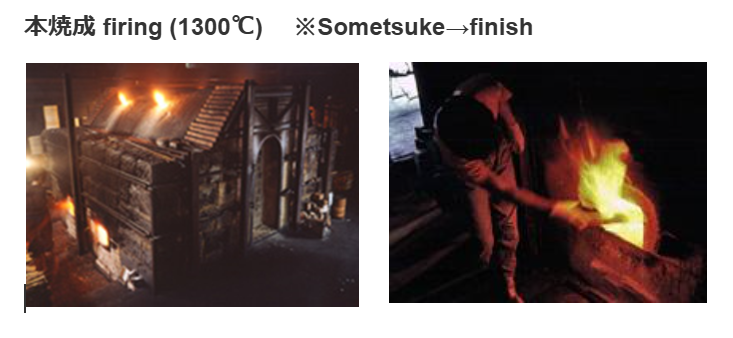

本焼成

| 薪やガスなどの燃料を使い1300度ほどの高温で焼き上げます。呉須のみで加飾された「染付け」と呼ばれる製品は、この本焼成の工程で完成となります。 |

上絵付け

| 本焼成が終わった製品に赤・緑・黄・金など、藍色以外の絵の具を釉薬のガラス質の上に施す作業です。白磁に上絵付したものを「赤絵」、染付け(下絵付け)したものに上絵付したものを「染錦」と言います。 |

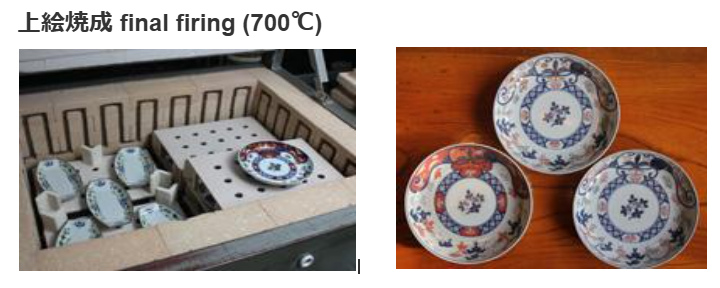

上絵焼成

上絵焼成:上絵付で施した絵具を定着させるために、上絵窯(赤絵窯)という上絵を焼き付ける専用の窯で700〜800度の低温度で焼きます。

完成

完成した作品は、成形直後の素地よりも15%ほど縮みます。

(N.I.)